di Paola Troncone

Zigante passa minuziosamente in rassegna le varie edizioni, ricordandone alcune davvero indimenticabili come la IX, la prima dedicata ad un compositore, Rodrigo (presente con la moglie in quella circostanza) e dove per la prima volta si programmò per la Finale il Concierto de Aranjuez. Da qui l’idea di dedicare altre edizioni ai più importanti compositori della storia della chitarra, e alle maggiori personalità del mondo chitarristico.

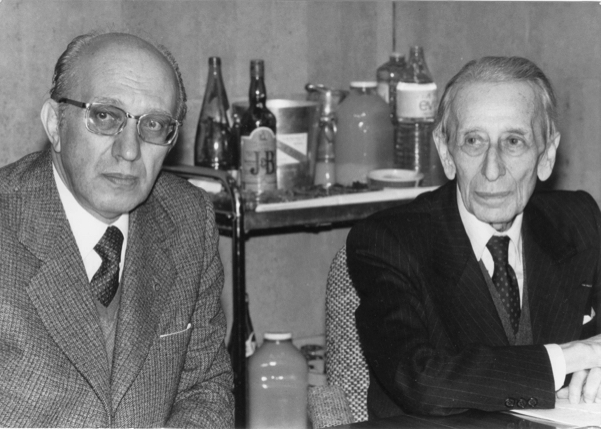

Dal ricordo di Zigante – che alla fine del ‘94 era stato designato dal suo maestro Alirio Diaz di occuparsi al suo posto per l’anno successivo dell’organizzazione del concorso – degli incontri con Pittaluga nella sua casa in piazza Garibaldi, affiora ancora una volta l’immagine di un uomo che ha superato le faglie della sua vita ed è capace fino all’ultimo istante di proiettarsi in un tempo che genera il ‘nuovo’. E ancora, la riflessione sulla necessità di alleggerire il repertorio dal condizionamento del brano ‘imposto’, di rivedere i tempi delle eliminatorie: insomma di migliorare, di limare, di ripensare.

Questa fu la sostanza dei loro incontri, che si conclusero una mattina del mese di giugno quando al telefono il figlio Marcello comunicò la scomparsa del padre. Da allora, la Presidenza del Concorso che dal ‘95, per l’appunto, è stato rinominato “Michele Pittaluga”, è passata alla figlia Micaela.

L’ultima, e corposa, sezione del libro (Il concorso anno per anno, pp. 101-184) riporta per ciascuna edizione del Concorso le indicazioni esaustive sui nomi dei giurati, dei vincitori, di quanti le hanno animate.

Insomma, perché leggere questo libro? Per apprendere e riflettere su un uomo che nella sua antiretorica bontà ha scritto le regole comuni intorno cui associarsi, che ha reso la sua città e il mondo della chitarra un luogo d’incontro tra appassionati e professionisti, tra “elités” ed eletti, lasciandoci in eredità lo spartito di un grande concerto comune.

P. T.

Per questi motivi, la prima edizione del concorso alessandrino vide la partecipazione di concorrenti non propriamente professionisti: quattro chitarristi provenienti da tutta Europa che gareggiarono alla presenza di un mostro sacro come il chitarrista venezuelano Alirio Diaz, presidente della Giuria (il presidente onorario era Andrés Segovia), il cui nome sarà legato da profonda amicizia a Pittaluga e ininterrottamente al Concorso dal 1968 fino al 1995, anno del suo ritorno in Venezuela.

A questo punto possiamo affermare che la “storia del concorso” si divide in due ere: quella che precede gli anni ‘60, e quella che si dipana proprio a partire da quegli anni che vede nei successivi il perfezionarsi della proposta con l’apertura ai repertori della musica contemporanea e il prevalere di partecipanti sempre più professionisti, a interpretare i capisaldi del repertorio chitarristico. In un secondo tempo, dal ‘96 in poi, anche l’impianto formale subirà una trasformazione, passando da due prove (eliminatoria e finale), a tre (eliminatoria, semifinale e finale).

Nel maggio ‘67 presenta la sua idea di un concorso dedicato allo strumento, con una lettera rivolta ai più importanti docenti, interpreti, musicisti e musicologi del mondo chitarristico dell’epoca (Alirio Diaz, Aldo Minella, Bruno Tonazzi, Mario Gangi, Enrico Tagliavini, Renzo Cabassi, Alvaro Company e Ruggero Chiesa), invitandoli a dare il loro contributo. Le risposte che riceverà (conservate nell’archivio di famiglia) furono tutte affermative, con preziosi suggerimenti, tra cui quelli di Ruggero Chiesa e Alvaro Company sulla scelta dei repertori, che avrebbero dovuto comprendere anche trascrizioni di brani originali tratti dalla letteratura viuhuelistica e liutistica.

Nel 1968 nasce in Italia il primo concorso internazionale di chitarra “Concorso Città di Alessandria”, frutto come abbiamo inteso di una “predilezione” (per la chitarra) e di “una passione tenace, dunque, mossa esclusivamente da un amore gratuito per l’arte, per la musica”(p. 68). Ma cosa era successo prima di allora? La chitarra compariva, e in che misura, sulla scena internazionale delle competizioni ufficiali?

Nel suo saggio (I concorsi musicali, pp. 75-99), Frédéric Zigante concertista, didatta, musicologo, rappresentante del mondo della chitarra a tutto tondo, ricostruisce con occhio analitico nei suoi mutamenti e sviluppi, la storia dei concorsi in cui compare lo strumento, a partire dal “Concorso di Bruxelles”, svoltosi nel 1856, in cui venivano premiate sia la liuteria che la composizione per chitarra. Bisognerà attendere il 1938 con il “Concorso Nazionale di Chitarra di Bolzano”, per trovare una struttura canonica (eliminatoria con finale pubblica, tre premi in denaro e attestati di partecipazione; giuria composta da un personaggio di riferimento per il mondo chitarristico e autorità locali).

Tuttavia, proprio per la sua specificità, questo concorso, paradossalmente, isolava lo strumento da un contesto musicale più ampio. Ci vollero del tempo e l’azione decisiva di Segovia per recuperare la chitarra e le competizioni chitarristiche dallo stato di confinamento cui erano sprofondate. Con la sua influenza, nel ‘56 Segovia “si fece promotore di un’azione di pressione sugli organizzatori del prestigioso Concorso Internazionale di Ginevra perché la chitarra venisse inserita tra gli strumenti presenti” (p. 79) ; inoltre, riuscì a “favorire l’apertura di cattedre di chitarra nei principali Conservatori del mondo” (ibid).

Tra le altre significative esperienze sbocciate negli anni ‘60 che hanno preceduto il concorso “Città di Alessandria”, si riportano quella parigina di Radio France (il cui fondatore fu il produttore Robert Vidal, grande appassionato dello strumento), con la sua originalissima eliminatoria registrata su cassetta e, nel ‘67, quella spagnola del “Francisco Tárrega” di Benicássim.

Zigante descrive un quadro molto articolato da cui emergono le prime criticità riguardo la costituzione dei repertori scelti e il peso degli stessi sulla crescita e lo sviluppo dei concorsi.

Repertori troppo semplici attiravano concorrenti non professionisti; d’altro canto, repertori troppo impegnativi e difficili scoraggiavano i pochi professionisti esistenti in un’epoca in cui lo strumento regalava esigue opportunità nel mondo del lavoro.

Questa tensione morale, “l'ampiezza di orizzonti” (p.42) che ne deriva, sono centrali nella ricostruzione biografica dal timbro commosso e appassionato del musicologo e musicista Stefano Picciano (Michele Pittaluga. 1918-1995, pp. 41-73), che ci conduce nei luoghi intimi del protagonista, nella casa museale in piazza Garibaldi, con la sua quantità di materiali archiviati e catalogati. Libri, dischi, fotografie, le lettere inviate ai propri cari che mostrano schizzi di pensiero nell'orrore dei lager.

Il biografo qui però si trasforma in antropologo non solo raccogliendo documenti ma ascoltando, filtrando le testimonianze orali dei figli e degli amici di Pittaluga che ci trasmettono il fervore di Michele per la musica, che non si abbatte nemmeno di fronte all'esperienza raccapricciante della guerra, quando l'intonazione di un canto collettivo o l'esecuzione di un brano composto per quei diciassette compagni di sventura può far sentire vivi.

La musica nel ricordo delle note di Dvořák suonate al violino dal padre Marcello, Ovidio, Catullo, la raffinata formazione intellettuale aiutarono Michele a sopportare la brutalità dei campi di concentramento. E poi, il Michele appassionato d’arte (collezionista di arte contemporanea), il Michele musicofilo e critico musicale (pur non avendo fatto studi musicali regolari era in grado di spiegare a parenti e amici la musica attraverso l’ascolto comparato di quella tale opera o di quel tale brano strumentale); e poi il Michele imprenditore (direttore della Ditta Dottor Michele Pittaluga & C. di medicinali all’ingrosso, l’azienda più importante della provincia per numeri d’impiegati e fatturato).

Infine, il Michele padre e sposo amorevole (dal matrimonio felice di una vita con Isabella Boveri nel ‘46 alla nascita dei tre figli).

Un uomo insomma la cui incisività e intraprendenza fecero intuire l’importanza di uno strumento ancora lontano dagli ambienti accademici e per questo nuovo come la chitarra, portandolo a istituire durante gli anni di presidenza al Liceo Musicale una cattedra di Chitarra, così come altri corsi di strumento, determinando nuove iscrizioni e sollevando la scuola dallo stato di crisi in cui era scivolata.